momo

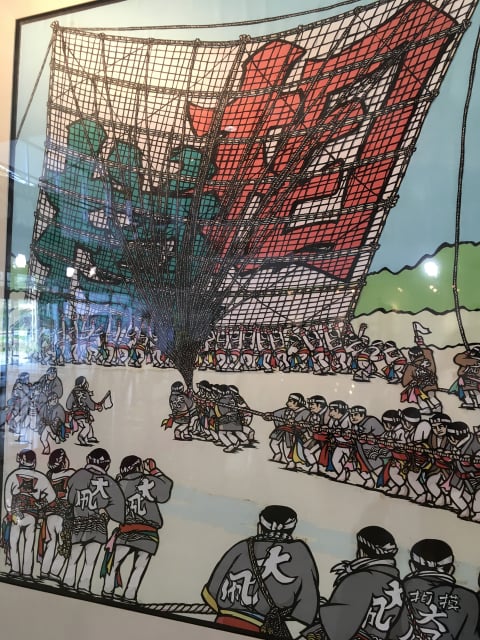

相模の大凧まつり

毎年5月4日、5日に開催される「相模の大凧まつり」。

約180年の歴史がある相模原市の伝統行事です。

今回はJR相模線、相武台下駅から徒歩約10分のところにある

「れんげの里あらいそ」の「相模の大凧センター」を訪れ、

相模の大凧センター所長、下薗秀雄さんと

相模の大凧文化保存会会長、川崎喜代治さんにお話を伺った様子を

お届けしました。

「れんげの里あらいそ」に入るとまず目に入るのが

天井一杯に広がる大凧!その大きさ、12.1m×12.1m!!

およそ七間の大きさは圧巻です。

2階はギャラリーになっており、日本各地の凧や外国の凧など

約200点が展示されています。

元々は江戸時代、子どもが生まれた時に

「すくすく元気に成長するよう」願いを込めて凧をあげたのが

始まりだと言われている相模の大凧ですが、

現在のような大きさになったのは明治の頃だそうです。

相模原市新磯地区の上磯部、下磯部、勝坂、新戸の4つの地区のうち

いわゆる「大凧」をあげているのは新戸地区。

これが14.5m×14.5m(約128畳!)の大きさがあり

重さは約1トン(950キロ)もあるんだとか!!

大体80人~100人で綱を引き、凧をあげますが、

凧があがった瞬間が一番感動的であり、

会場が一体となって拍手喝采。何年やってもこれは同じ!と

川崎さんは仰っていました。

今年の大凧の題字は「令和」!

もちろん例年通り、5月4日(土)、5日(日)の開催です!

相模の南風を気持ちよく感じながら

地元の方々の熱い思いと約180年も続く伝統を感じながら

大凧が空を舞う姿を観に訪れてみてはいかがでしょうか!

→相模の大凧 新戸大凧保存会 公式サイト