日本科学未来館 「プラネタリー・クライシス ーこれからもこの地球でくらすために」 科学コミュニケーター 安藤未来さん④

この番組、「Keep Green & Blue」は、山、川、海と自然豊かな神奈川県から、未来へ向けて、持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していく10分間です!

この番組、「Keep Green & Blue」は、山、川、海と自然豊かな神奈川県から、未来へ向けて、持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していく10分間です!

新しい年、2025年を迎えた今週は、今の地球がどうなっているのか、私たちができることについて、お台場にある日本科学未来館で学んでいます。ナビゲーターしてくだるのは、日本科学未来館 科学コミュニケーターの安藤未来さんです!

日本科学未来館は、2001年7月9日に科学技術への理解を深めるための拠点としてお台場にオープンした国立の科学館です。ロボットや人工知能、生命科学、そして地球環境や宇宙など、私たちの未来に関わる科学技術に触れたり、発見できる体験型の展示が数多くあります。常設展示の他にも、トークセッションや、ワークショップなど、イベントメニューも豊富で、ドーム型シアターの迫力ある3D映像も人気となっています。

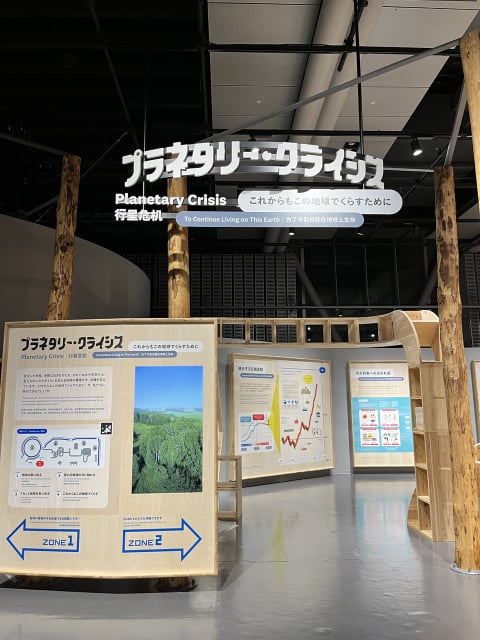

数多くある展示の中から、今回、私たち「Keep Green & Blue」が注目したのは、5階常設展示ゾーンにある科学的なデータを基に、急激に変化する地球環境、様々な環境問題について知ることができる「プラネタリー・クライシス ーこれからもこの地球でくらすために」。

月曜日から水曜日までは、展示から、今の地球環境について学び、自分の暮らしとどのようにしてつながっているのかを考える時間を過ごしてきました。最終日の今日は、こちらの展示づくりの工夫について。是非、多くの場所でもまねして欲しい、サステイナブルな展示づくりをされています。

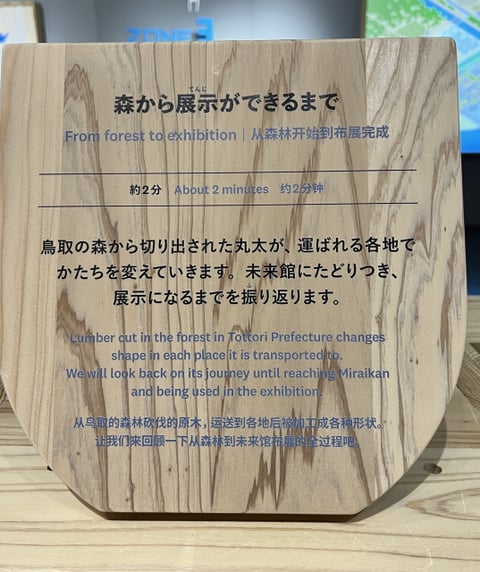

月曜日から水曜日までは、展示から、今の地球環境について学び、自分の暮らしとどのようにしてつながっているのかを考える時間を過ごしてきました。最終日の今日は、こちらの展示づくりの工夫について。是非、多くの場所でもまねして欲しい、サステイナブルな展示づくりをされています。 展示では、主に鳥取県産の木材を使って作られています。外国産ではなく国産の木材を使うことで輸送ルートを短くして輸送時に排出される二酸化炭素を減らそうという取り組みになっています。そして、設計段階からリユースを見据えた展示づくりをされ、板を重ね合わせて作られた四角い箱状のもので棚や入口、ルートが作られていますが、同じ形の木材を使うことで製作時にミスが起こりにくくなり、資材のロスを減らせます。

展示では、主に鳥取県産の木材を使って作られています。外国産ではなく国産の木材を使うことで輸送ルートを短くして輸送時に排出される二酸化炭素を減らそうという取り組みになっています。そして、設計段階からリユースを見据えた展示づくりをされ、板を重ね合わせて作られた四角い箱状のもので棚や入口、ルートが作られていますが、同じ形の木材を使うことで製作時にミスが起こりにくくなり、資材のロスを減らせます。 また、この展示の公開が終わった後、別の場所で組み直して使えるようにとブロック状になっており、さらに、板としても使えるように接着剤は使わず全て金属のボルトで繋いでいます。

また、この展示の公開が終わった後、別の場所で組み直して使えるようにとブロック状になっており、さらに、板としても使えるように接着剤は使わず全て金属のボルトで繋いでいます。

展示には7分の1サイズのこの棚の積み木というものも置かれていて、これは展示を作る前に参加者の皆さんと一緒にこの展示が終わった後に棚を何に再利用したいかということを考えるワークショップで使用されたものだそうです。

また、会場には、木の根元をそのまま使ったテーブルや二股に分かれた木材を天板に使ったテーブル、入り口を支える柱には、東京・檜原村のヒノキを丸太のまま使い、虫食いの跡などがそのままにされています。

また、会場には、木の根元をそのまま使ったテーブルや二股に分かれた木材を天板に使ったテーブル、入り口を支える柱には、東京・檜原村のヒノキを丸太のまま使い、虫食いの跡などがそのままにされています。

昨年11月に公開された当時は、会場にヒノキと杉の香が広がっていたそうですが、木材を使ったテーブルや、柱には、自然と人々が集まってくる場所にもなっているそうです。

日本科学未来館の「プラネタリー・クライシス ーこれからもこの地球でくらすために」のサイトでは、この木材についての解説も公開されているので、ぜひ覗いてみてください。下記の音声では、会場で使用されているイグサのクッションについてもお話いただいています。

安藤さんにじっくりご解説していただいた「プラネタリー・クライシス ーこれからもこの地球でくらすために」。展示をみながらなぜ、どうして、何ができる?などと考えていると、あっという間に時間がたってしまいました。

最後に、日本科学未来館の今後の見どころについてご案内いただきました。

2025年4月からは、「量子コンピュータ」「宇宙と素粒子」に関する2つの常設展示を新たに公開されます。共通するテーマは「知と技の最前線」。未来への可能性に満ちた壮大な研究開発の最前線を、体験的な展示を通して楽しみながら理解することができるそうです!

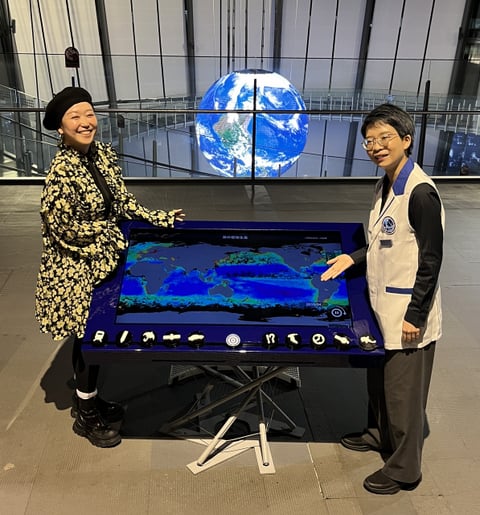

そして、安藤さんがお勧めする日本科学未来館の見学ルートについて伺ってみたところ、今回ナビゲートしていただいた5階常設展示ゾーンにある「プラネタリー・クライシス ーこれからもこの地球でくらすために」を見てもらった後に、ゾーン4の裏側にある私たちの探求心を満たしてくれる「ジオ・スコープ」がお勧めだそう。タッチパネルになっている大型のモニターを操作しながら、科学者が集めた地球スケールの情報に自由にアクセスすることができ、さまざまなデータから地球の新しい姿を発見できます。DJミツミとのお話では、渡り鳥のアジサシたちが地球上をどのように飛んでいるのかがわかる資料を見ながら、なぜ、このようなルートになるのか、アジサシの餌は関係しているのではないか、など、さまざまなデータを見ることができます。

さらに、その向こう側に輝く直径6mの「ジオ・コスモス」へ。眺めているだけでもきれいな「ジオ・コスモス」に映し出される「雲の画像」は、約2日前から遡って90日間分の衛星で捉えた雲のデータを4分半にぎゅっと縮めて流しているものなんだそうです。そのため、実は毎日違うデータが表示されていて、台風が発生したりすると、2日後ぐらいには日本近海にある台風の様子を見ることができたりと、刻々と変化する地球の姿を実感できます。ほかにもさまざまなコンテンツが1日を通して映し出されるので、「ジオ・コスモス」を眺めているだけでも、楽しめます。また「ジオ・コスモス」のあるシンボルゾーン1階には寝ころんでみることができるソファもあるので、ぜひ、年間パスポートを購入して、日本科学未来館を満喫して欲しいと思います。

今回ナビゲートしていただいた日本科学未来館 科学コミュニケーターの安藤さん、ありがとうございました!

日本科学未来館

https://www.miraikan.jst.go.jp/

日本科学未来館 X @miraikan

https://x.com/miraikan

日本科学未来館 Instagram @miraikan

https://www.instagram.com/miraikan/?hl=ja

日本科学未来館 Facebook

https://www.facebook.com/miraikan.jp

日本科学未来館 プラネタリー・クライシス ―これからもこの地球でくらすために

https://www.miraikan.jst.go.jp/exhibitions/world/planetarycrisis/

日本科学未来館 ジオ・スコープ

https://www.miraikan.jst.go.jp/exhibitions/tsunagari/geo-scope/

☆「あなたのサステナブルなこと」も番組に教えてください!