中学校と地域と学生が共に目指す防災に注目! 横浜市立南中学校④ 南中学校 藤宮校長、吉岡先生、かながわ311ネットワーク 防災教育担当理事 石田真実さん

今週は、地域防災拠点となっている中学校と地域と学生が共に目指す防災に注目!

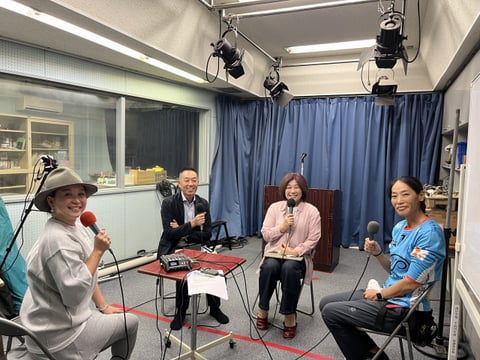

最終日の今夜は、横浜市立南中学校で学生自ら考える防災訓練について。校長の藤宮学さん、教員で広報委員担当の吉岡麻里子さん、NPO法人かながわ311ネットワーク 防災教育理事 石田真実さんに伺いました。

横浜市立南中学校は、京急弘明寺駅からも見える1947年創立の中学校。弘明寺という歴史ある伝統的な地域からは南中(なんちゅう)という愛称で愛されている517名の学生が通う中学校です。南中学校の体育館などを防災拠点とする地域の方からも、ともに防災について学びましょうと熱いエールがあり、年齢的にもいざという時に助けられる人から助ける人になって欲しいという思いを持つ、現在の校長先生 藤宮学さんが着任された2021年から、地域の方、学生、教員が共に学ぶ 任意で参加する「南中防災学び塾」がスタートしています。

今年の夏に4回目の「南中防災学び塾」、9月には学生主導の防災訓練、10月には、地域の有氏の方による「南中学校防災キャンプ」が開催されるなど、1年を通して、様々な防災の取り組みが行われている南中学校。どのようにして、現在の南中学校の防災教育が確立していったのでしょうか。

防災教育の講座などを担当する「かながわ311ネットワーク」は、東日本大震災時に、ボランティアステーションに参画した有志で立ち上げた認定NPO法人です。復興支援活動を経て、現在は「自分のいのちを自分で守れる子どもを育てる。」をテーマに子どもや学生を対象にした学校防災、マンションや自治会といった地域防災など防災啓発・防災支援に力を入れています。石田さんは、防災教育担当理事として、横浜市の教員の皆さんへの講座なども担当されています。

石田さんと藤宮校長は、教員向けの講座で知り合い、前の高等学校時代から学生への防災教育について共に考え、構築されてきました。2021年、現在の南中学校に赴任された時から、一年間を通してのプログラムなどを共に模索され、「防災学び塾」がスタート。学生、教員、地域の人が共に学ぶ場として、これまで、1年目は地図を使った防災訓練DIG、2年目は避難所運営ゲームのHUGを、そして3年目は避難所のケース会議など、3年でひとつのサイクルができ、4年目となる今年は、最初に行った地図を使った防災訓練DIGを行っています。

「南中防災学び塾」は、任意で参加する講座だけに、これまで参加してきた2,3年生から、初めて参加する1年生、そして地域の人が混ざりあうことで、先輩たちの様子から刺激をうけ、防災に対する意識が高まっていっているようです。

かながわ311ネットワークの石田さん曰く、横浜市立南中学校の防災教育の取り組みが成功している要因として、学校と地域住民の思いがマッチしていること、そして生徒の主体性を尊重し、生徒自らが計画を立て、運営していることが挙げられるとお話されていました。教員は生徒の主体性を尊重し、生徒が主体的に取り組む姿勢を支援することで、防災教育の成果を高め、防災教育を通して、生徒たちは防災力を身につけるだけでなく、地域の大人の皆さんと交流することで、地域社会との連携を強化し、地域貢献の意識を高めているのではないかとのことでした。

それぞれ皆さんの子どもたちを守りたい、地域のみなさんと共に防災力を上げていきたいという熱い想いは、下記の音声配信をチェック!

また、これまでどのようにして横浜市立南中学校が防災教育を構築してきたのか、学校の立場、学生の立場、地域の皆さんの立場のお話なども聞くことができるそうです。詳しくは、かながわ311ネットワークが来年開催する「防災教育フォーラム」で聞くことがてきます。

開催日は、2025年3月8日土曜日。4年ぶりに対面の開催となるそうなので、ぜひ参加してみてください。詳しくは、かながわ311ネットワークのHP,SNSをご覧ください。

また、学校での防災教育についてのご相談など、どんなことでもご連絡いただけたらともお話していました。

今週は、横浜市立南中学校の放送室にお邪魔して、南中学校が取り組む防災教育についてご紹介してきました。

みなさんありがとうございました!

かながわ311ネットワーク X @kanagawa311net

☆「あなたのサステナブルなこと」も番組に教えてください!