造礁サンゴの骨格から微細マイクロプラスチック片を検出! 九州大学 応用力学研究所 教授/海洋プラスチック研究センター長 磯辺篤彦さん②

今週は、世界の海に漂うマイクロプラスチックに注目!

今夜も福岡にいるこの方とリモートでつながりました!

九州大学 応用力学研究所 教授で、海洋プラスチック研究センター長でもいらっしゃる

磯辺篤彦さんです!

九州大学では、国際研究拠点として、2022年4月にタイ王国・バンコクにあるチュラロンコン大学の中に応用力学研究所 海洋プラスチック研究センターを開設されています。昨日のお話では、今、世界の研究者は東南アジアの海に注目しているというお話でした。その理由として・・プラスチックごみの量がとても多く、世界で道端に投棄されるプラスチックごみの1/3を占めている、北東アジアは世界の半数を占めているんだそうです。その投棄されたプラスチックごみは、川を経て海へ。海で見つかるプラスチックごみの80%は、陸由来のもであり、日常生活から川を経て海へ出ていく、その量が多く、海の環境として局地の氷こそないですが、それ以外は全てあるんだそうです。

現在、プラスチックが出回ってから約5億トンが、世界中に捨てられたと言われております。基本的にプラスチックは軽くて安くて、それで、自然環境下で分解されないという非常に優れた材質。だからこそ世界中で使われていますが、安いので気軽に捨てられ、軽いので一度捨てられたプラスチックは、遠くへ散らばり、分解されないので、そのまま永遠に残るというゴミになりやすい条件がすべてそろっている素材なんですね。そんなプラスチックですが、これまで世界で捨てられた約5億トンにうち、2500万トン~数千万トンは多分海に出たであろうと言われています。その永遠に地上に残る海洋プラスチックがどこにいってしまっているのか、地球環境の中で何をしているのかを解明することに、世界中の研究者が取り組んでいるんだそうです。

これまで、磯辺教授は、世界中の海で海洋マイクロプラスチックを回収してきました。そのきっかけは、マイクロプラスチックという言葉がまだなかった2008年に五島列島の海で結構な量のマイクロプラスチックが回収できた事。こんなきれいな海にこんなにプラスチックがあるのであれば、世界中の海にはどのくらいあるのかと、瀬戸内海、日本海、太平洋、太平洋を縦断し、南極の海でも調査をされ、そこでも海洋マイクロプラスチックを磯辺教授たちは発見しました。人間の生活から遠く離れた場所である南極でも見つかるとしう事は、マイクロプラスチックがない海はないのではないかともお話されていました。

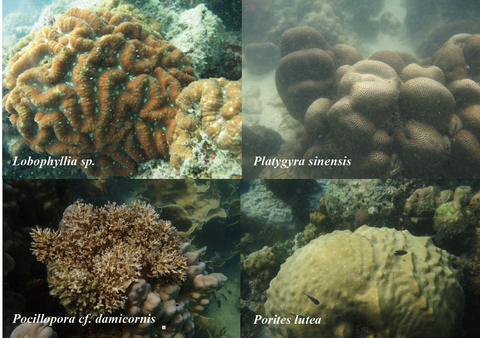

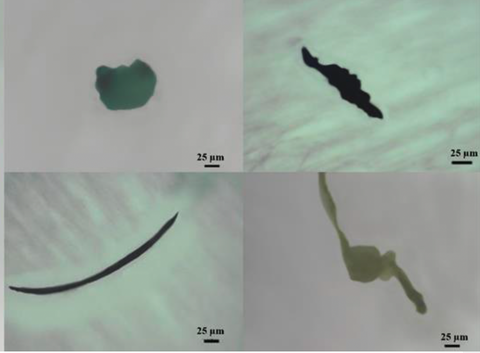

今回のタイの海にいる造礁サンゴの骨格の中から微細マイクロプラスチックを見つけた磯辺教授たち。そのサンゴは特別なサンゴでなく、日本近海でも見ることができるハナガタサンゴの一種、シナノウサンゴ、ハナヤサイサンゴ、コブハマサンゴの4種類。その骨格の中から見つかった微細マイクロプラスチックは、なんと21種類!それも、海に浮いているマイクロプラスチックとは少し素材が違っていたともお話してくださいました。

今回世界初めての発見に至った経緯として、研究技術の進化、工夫のたまものでもあったそうです。より小さなプラスチックを見つけられる機材ができたこと、その最新機器を使いこなせるようになること、そしてプラスチックは、様々な場所で使われているだけに、計測機器からも剥がれ落ちて、サンプルに混ざってしまうため、計測には様々な工夫が行われ、研究者の皆さんの苦労があったんだそうです。

詳しくは、下記の音声配信をチェック!

九州大学 プレスリリース

世界で初めて造礁サンゴの骨格から微細マイクロプラスチック片を検出

☆「あなたのサステナブルなこと」も番組に教えてください!