安心、安全な富士登山に注目!! 一般社団法人富士山チャレンジプラットフォーム 代表理事 田中義朗さん③

今週は、「富士山チャレンジ」に注目!

スタジオには、「一般社団法人 富士山チャレンジプラットフォーム」 代表理事の田中義朗さんをお迎えしました!

2014年御嶽山噴火災害をきっかけに、2015年から「富士山チャレンジ」プロジェクトとして富士登山者の動態データに基づいた 安全登山システム作りに貢献されています。

先日、田中さんの講演をオンラインで拝聴した時に、驚きの情報に出会いました。

富士山の5合目約2400mから富士山頂の3776mまでのルートをGoogleMapで検索すると登りは2時間24分、下りは2時間以内で下山できるとありえない時間が表示されているんです!これを見たら、パッと登って降りてこられる、そんな山と間違ってしまうのではないでしょうか。田中さんたちがこの情報に気が付いたのは、2018年から2019年ころ、あるガイドさんからのお話で、このGoogleMapの検索を見て富士登山をしている外国人観光客の方から、「このくらいで登れるのならば、簡単に日帰りで降りてこられますよね」と聞かれたので、何かの間違えなのではないかと驚いて、自分のスマートフォンでも検索してみたところ、同じように驚きの時間が表示されたそうです。これはとても衝撃的な話であり、問題になっているとお話されていました。富士登山にかかる目安の時間については「富士登山オフィシャルサイト」にて案内がありますが、海外からの観光客のすべての方が見ているとは考えにくく、普段使い慣れているGoogleMapが指し示す時間を信じてしまうのではないでしょうか。さらに、このような情報が出てしまうと3776mの山であるという意識も薄まってしまいますよね。

ちなみに、富士登山オフィシャルサイトには、ルートごとに標準登山時間が示されています。登りが約10.5キロの御殿場ルートでは、登りは約7時間、下りは約8.4キロの道のりを約3時間で下山できると。また登り下りが同じ約4.3キロの富士宮ルートでは、登りは約5時間で下りは約3時間とされています。富士山5合目から山頂まで、標高差約2300mの登山です。標準とされるこの時間も、どんな登山者を想定しての標準時間なのでしょうか。登山経験、体力などによってその差は出てきます。

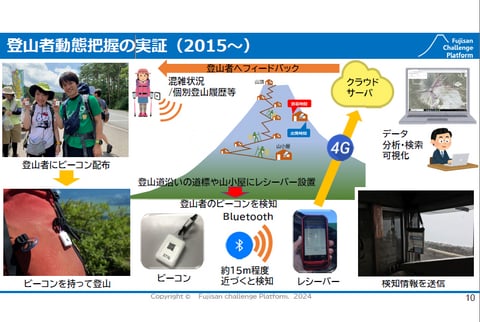

そんな富士登山者のリアルな実態調査を「富士山チャレンジプラットフォーム」では実施されています。調査はBluetoothの電波を発する切手大のビーコンをリュックにつけてもらうだけ。富士登山される方に5合目でビーコンを配布し、山小屋など、富士登山のルートに電波を受信するレシーバーを設置し、登山者がそのレシーバーに近づくと、信号をキャッチし、時間とビーコンのIDを携帯キャリアの回線を介して、クラウドシステムに送信。リアルタイムにデータを集計分析。登山者は下山してきたところにある回収ボックスにビーコンを入れてもらうだけとなっています。

例えば1万人のデータが取得できると、平均的な時間がわかるということになっています。これまで、活動を始められた2015年から、2016年、2017年、2018年、2019年まで毎年実施され、コロナ過は2021年に山梨側で、また、富士山以外にも、御岳山や那須岳などでも調査が行われています。現在は新しいシステムの導入に向けて準備中だそうです。調査でビーコンを付けていただく方は、全員につけて欲しいという事で、富士山の5合目で全員に説明し配布。登山者の安全を確認する調査としてと説明すると、ほとんどの登山者がつけていただけるのと、海外からの登山者にも「Safety Beacon」だと説明すると持って行ってくれるそうです。

ちなみに、この富士山チャレンジに参加することで登山者にはどんなメリットがあるのでしょうか。配布しているビーコンにはそれぞれ4桁のIDが付いているため、専用のサイトで自分のIDを打ち込むと、自分がいる場所がわかるようになっています。GPSのようにジャストポイントではありませんが、最新で検知された場所が表示されますが、この4桁の番号を家族に知らせておけば、登山者がどこにいて、いつ下山してきたのかと見守ることができます。また、グループ登山されている時にも、仲間とはぐれてしまった時に、どこに仲間がいるのか確認することができます。よく登山では仲間とはぐれてしまったため警察に捜索届け出を出される事多いそうで、そのグループ内での位置関係も確認できるので共助的な使い方ができるそうです。最近では登山アプリも充実してきていますが、スマートフォンなどは寒暖差に弱く電力の消費が思いの外早いこともありますが、この「富士山チャレンジ」のビーコンは1年以上使え、登山者全員の記録を把握するためには、登山者には負担とならない同じシステムを使うことで必要となります。また、御岳山噴火災害からスタートしているだけに、行政側が登山者全員の動態を把握し、いざという時に役立つ仕組みづくりに役立てられます。

富士山の他にも、御岳山、那須岳での調査が実施され、驚きの結果が出ているそうです。そちらについて詳しくは、また明日伺います!

一般社団法人 富士山チャレンジプラットフォーム

https://www.fujisanchallenge.or.jp/

一般社団法人富士山チャレンジプラットフォーム Facebook

https://www.facebook.com/fujisanchallenge

富士登山オフィシャルサイト

https://fujisan-climb.jp/index.html

☆「あなたのサステナブルなこと」も番組に教えてください!