「海のそなえシンポジウム~水難事故対策の常識を疑う~」 日本財団 海のそなえプロジェクト

今週は、水辺での遊びを安全にそして楽しくしてくれるライフジャケットに注目!

最終日となる今夜は、「日本財団 海のそなえプロジェクト」が6月に開催した「海のそなえシンポジウム~水難事故対策の常識を疑う~」の様子をお届けしました。

毎年、7~8月になると増加する、海や川での「水の事故」。

これまで、さまざまな対処法が唱えられてきましたが、事故は減っていません。どうすれば、水辺における危険を避けることができ、安全に楽しむことができるのか。水辺で遊ぶ時に、どんな装備があったらいいのか。溺れてしまいそうになったら、どう対処すればいいのか。

正しい「そなえ」を身につけることができれば、事故は減らせるかもしれない。

「日本財団 海のそなえプロジェクト」では、オールジャパンで正しい「そなえ」を身につけることを目指しスタートされました。

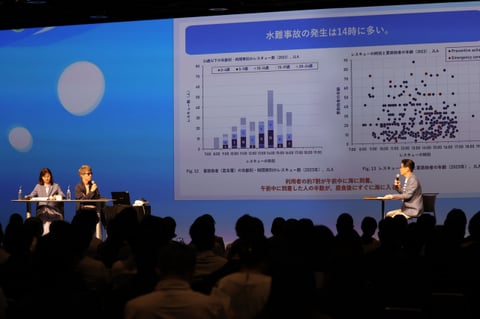

そのキックオフとして、6月に開催された「海のそなえシンポジウム~水難事故対策の常識を疑う~」では、水難事故に関する調査から分かった驚きの現状から、命を守るフローティングアイテムの定着化を目指す提案、子どもが海を安全に楽しむ権利を守る活動についてなど、様々な団体が登壇され話し合われました。

その中から、今夜ご紹介したのは、日本財団 常務理事 海野光行さんと、タレントの田村淳さんによるオープニングディスカッションの一部をご紹介しました。

お話の中にもありましたが、「日本財団 海のそなえプロジェクト」の1万人以上を対象とした調査結果「「海のそなえ」水難事故に関する調査サマリー」によると、交通事故による死者数は、技術革新・啓蒙などにより1995年と比べて1/4に減少していますが、不慮の溺水事故は、屋外だけ見てもその数は変わらないという現状。中でも水難者数は、年間

約1600人。そのうち死者・行方不明者数は年間約800人。さらに、その発生場所は、海が51%、河川が32%と、約80%が海と川で発生しています。

さらに、調査から分かったこととして、野外事故やプール事故を合わせた溺水事故数は、7歳と14歳にピークがあり、7月、8月に多いという事。そして、水難事故の発生は午後2時に多い事も判明し、これは、利用者の約7割が午前中に海に到着し、その半数が、ランチ後、すぐに海に入っている事から、気のゆるみ、疲れ、飲酒の影響があるのではないかとお話されていました。

さらに、海水浴場では海で沖に流されてしまった人の55%が「浮き具」を使用。イルカ・シャチなどの大型のフロートは、沖に流されやすいという事もわかってきました。

また、溺れた当時、プールで25m以上泳げる人が約半数。

溺れそうになった時に助かるための備えとして、約60%が「ライフジャケットの着用」と答えているにもかかわらず、海や川などで遊泳時にライフジャケットの着用経験はなんと15%以下という結果も。

二人のお子さんの親でもある田村淳さんは、島育ちという事もあって、海の楽しさ、怖さを周りの大人たちから学び、いざという時のために、助けられる道具としてロープを結んだペットボトルを車に用意しているというお話もありました。

シンポジウムでは、報道される事故の情報の少なさ、流される・溺れた時の対処の仕方についての紹介はあるが、まずは、流されない・溺れないための知識を身につけることの大切さについても、ディスカッションされていたのがとても印象的でした。

シンポジウムの様子、水難事故に関する調査については、「日本財団 海のそなえプロジェクト」のサイトから見ることができます。ぜひ、一度覗いてみてください。

海を安全に楽しむために。

これまでの常識を疑い、正しい「そなえ」を身につける。

日本財団 海のそなえプロジェクト

☆「あなたのサステナブルなこと」も番組に教えてください!