「子どもも親もラクになる 偏食の教科書」について。食べない子専門のカウンセラー 山口健太さん②

今週は、子どもと一緒に楽しい食事に注目!

スタジオにはお迎えしたのは

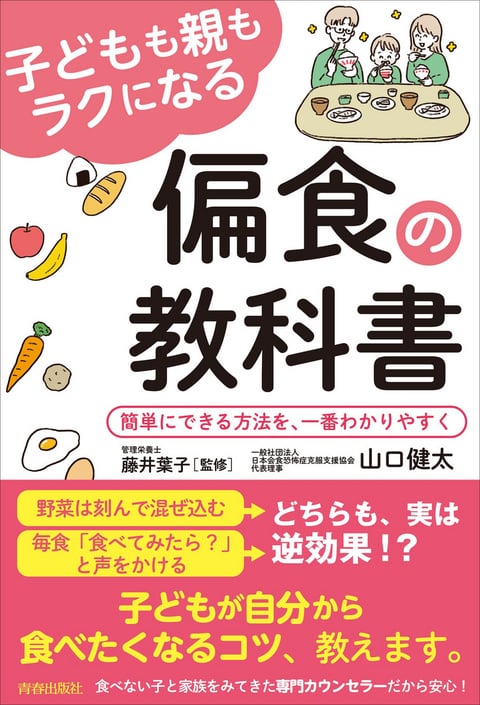

青春出版社から発売されている「子どもも親もラクになる 偏食の教科書」の著者、一般社団法人 日本会食恐怖症克服支援協会 代表理事で、食べない子専門のカウンセラーでもいらっしゃいます 山口健太さんです!

子どもの食に関して悩んでいる保護者が約3割いると言われる現代。

今回の山口さんの本では、「偏食」と「好き嫌い」の違いとして、食べられるものが20品目未満を「偏食」と定義して、感情論ではなく、わかりやすく、食べられない子どもたちにどう対応していけばよいのかを、アドバイスしてくれています。

ちなみに、山口さんは、「偏食」は直した方が良いとおっしゃっています。

理由として、まず、子どもの偏食に悩んでいる方は、なぜ食べないのかの理由がわからず理解できず、出口のないトンネルを彷徨っているような状況になってしまっている。しかし、改善方法があると知るだけでも、心が楽になり、すこしでも改善に前進するからとおっしゃっていました。

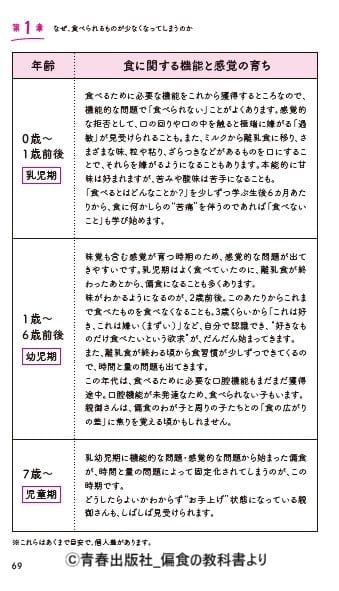

では、なぜ「偏食」になってしまうのか。山口さんの本では、「機能的な問題」「時間と量の問題」「感覚的な問題」「知らないという問題」という4つの理由について解説されています。

「機能的な問題」・・子どもそれぞれ成長のスピードは違い、奥歯や咀嚼、飲み込みなど、口腔機能の発達・障害によって「偏食」となってしまう事があるんだそうです。

「時間と量の問題」・・シンプルな言葉で言い換えると、食事のリズムを整えようという事。よくある話として食事の時に十分に食べていないために、後で食べられるものだけをまた与えてしまったりすることがあるそうですが、それが「偏食」をさらに進める要因となってしまっているんだとか。

「感覚的な問題」・・・味覚や嗅覚など味を想像する時に使う感覚は、人それぞれ違うます。例えば、ニンジンでも、山口さんの奥さんはニンジンが好きで、甘い、と感じるそうですが、山口さんは、ちょっと渋いと感じているそうなんです。そのように感じ方は人それぞれ違うという問題。

そして「知らないという問題」。海外などを旅していて、知らないものを食べる時は、口に運ぶことも少しためらいますよね。香りや見た目、色など、自分の知っているものに照らし合わせて吟味しますが、その食べ物に関して知識がないということで、口にできないという問題もあるとおっしゃっていました。この知らない・・という時に、よくやってしまいがちなのが、「一口食べてみたら」という声をかけ。これは、当の本人にとっては毎回言われ続けるとかなり苦痛に感じる一言だともおっしゃっていました。

このように子どもたちがなぜ食べないのかの理由を観察して理解することで、次なる改善策へと進むことができるんだそうです。そのお話はまた明日。

山口さんによる詳しい解説は、下記の音声をチェック!

intstgram 山口健太(やまけん)|最新刊『偏食の教科書』発売中📕

☆「あなたのサステナブルなこと」も番組に教えてください!