サステナブルな学びについて! 相模原市立新宿小学校 3月まで4年2組だったみなさん②

今週は、サステナブルな学びについて、相模原市立新宿小学校にお邪魔して、

子ども達にインタビューしてきた様子をお届けします!

さて、今夜は、地元の伝承野菜 津久井在来大豆について。

そして、ヘチマの栽培観察、さらにはヘチマスポンジづくりについて

伺っていきます! 津久井在来大豆とは、相模原市緑区の千木良地区を中心に、

津久井在来大豆とは、相模原市緑区の千木良地区を中心に、

県内で古くから栽培されてきた大豆です。

6月に津久井在来大豆の種を4年生の畑にまき、雑草を取り除いたり、

台風で倒れてしまわないよう対策も。

津久井在来大豆は、とても丈夫な植物なので、

水やりなどは特にしなかったそうです。

夏休み明けには、自分たちの腰くらいまで、青々と育っていたそうです。

秋に枯れるのを待って収穫をしたんだそうですが、

とても大変だったそうです。

収穫した津久井在来大豆は、給食のスープなどで

みんなで食べたそうです。 続いては、ヘチマの栽培・ヘチマスポンジづくりについて!

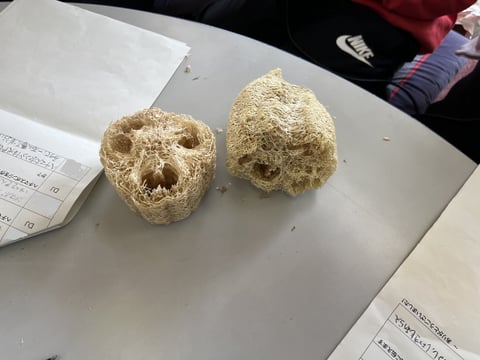

続いては、ヘチマの栽培・ヘチマスポンジづくりについて!

6月ころに種を畑にまいたそうです。

育てはヘチマは、30センチくらいの大きさになり、

収穫は、畑でからからになるまで枯らして、

皮をむいて、種を取り、ヘチマスポンジを作ったそうです。

皮がちょっとトゲトゲしていたり、ヘチマが曲がっていたりと

ヘチマスポンジづくりには、少し手間がかかったようです。

作ったスポンジでは、実際に食器洗いなどに使ってみたそうです。

ヘチマスポンジが結構な価格で販売されていると知って

育てて、スポンジにするまでの手間を考えて、

モノづくりの大変さを子ども達はかみしめていました。

みんなありがとう!!

明日は、ゴミの分別と、相模原の歴史や文化について

子ども達にインタビューします。お楽しみに!

☆「あなたのサステナブルなこと」も番組に教えてください!

番組への感想もお待ちしています。