子どもたちが学ぶSDGsの教科書!相模女子大学 教授 九里徳泰さん④

今週は、地球規模でのSDGsについて

茅ヶ崎在住 冒険家で、サステナビリティ・マネジメントを専門とされている

相模女子大学 教授の九里徳泰さんに伺っています。

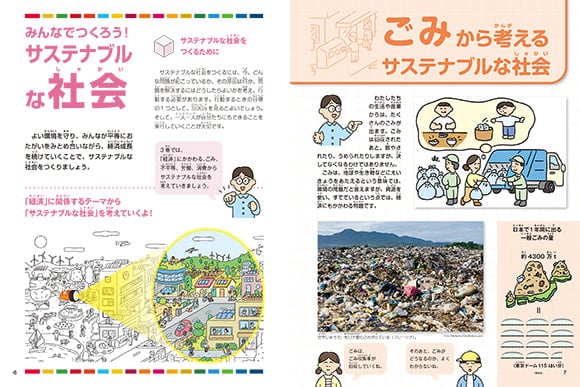

九里さんが監修を務めた「みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs」全3巻(小峰書店)は、小学校での授業に向けたSDGsの教科書。

みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs「経済」(小峰書店)

みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs「経済」(小峰書店)最終日は3冊目の「経済」について伺いました。

トリプルボトムラインの最後に来るのが「経済」。

経済の基本は「交換」。モノとお金の交換をいかにサステナブルにできるかが課題です。

これまでは、みんなが必要だから大量生産し、大量消費すると考えられてきましたが、その前提を変える必要があります。

サステナブル社会を考えた時、経済面では、経済が縮小していくのではないかと考えがちですが、そうではなく、人口が増える分、経済の規模は大きくしていき、1人当たりのモノの循環を縮めていきながら良くしていくことができると九里さんはおっしゃっています。

今、私たちは物を買う時、品質がよく安いものを選択しますが、これからは環境と社会に配慮し品質が良いものだからこそ、価格も高いということを理解して、選び、購入する世界へと変わっていきます。

この持続可能な生産消費(つくる責任、つかう責任)は、ヨーロッパではでき始めていること。

ドイツでは休日に価格の高いオーガニックの野菜が飛ぶように売れているそうです。消費者の選択として、健康にいいものを値段が高くても買おうという社会の動きが出来ている証拠です。日本では、まだスーパーで見栄えのいいもの、形が揃った物を、安く、選択することが多いのが現状。

健康に関しても、親から見た子どもの健康として食育のスイッチが入ると持続可能な消費に繋がると言います。

消費の問題を解決するには、「エシカル消費を心がける」こと。

道徳的に正しいものの買い方や、地産地消を意識することで、

大量に買うと安くなるシステムは本当にサステナブルなのか?を考え、日々モノを購入するときに、考えていってほしいとおっしゃっていました。

最後に九里さんから、サステナブルな生活をするためのアドバイスとして、脱化石燃料を心掛け、ガソリンを使う自動車も、所有からシェアへと変えたり、難しければエコドライブを心がけるだけでも、CO2の排出を減らせることができ、自分の健康を正面から考えていくと、自転車の利用や、徒歩での移動を増やすなど変化させていくことができるとお話いただきました。

☆子どもの本の小峰書店

「みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs」全3巻

☆みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs「経済」

☆相模女子大学 九里 徳泰

☆「あなたのサステナブルなこと」も番組に教えてください!

番組への感想もお待ちしています。