子どもたちが学ぶSDGsの教科書!相模女子大学 教授 九里徳泰さん③

今週は、地球規模でのSDGsについて

茅ヶ崎在住 冒険家で、サステナビリティ・マネジメントを専門とされている

相模女子大学 教授の九里徳泰さんに伺っています。

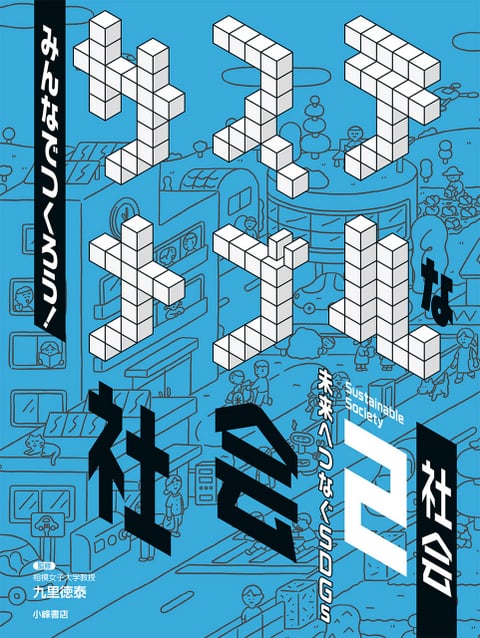

九里さんが監修を務めた「みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs」全3巻(小峰書店)は、小学校での授業に向けたSDGsの教科書。

みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs「社会」(小峰書店)

今日は2冊目の「社会」について伺いました。

暮らしに対してのサステナビリティのキーワードは「公平性」

利己的ではなく、人と社会を考えながら公平な社会にしていきましょうというのがテーマです。

小学生がSDGsを学ぶ時、興味を持つのは一番最初の「貧困問題」。

自分を当事者だと思う小学生は少ないものの、世界に貧困に苦しむ同世代がいるということに愕然とするそうです。

日本にもある子どもの貧困問題などは、子どもは自分で選択ができないため、社会の狭間で取り残されてしまっています。

SDGsの「誰一人取り残さない」を目指していくためには、いかに、公平公正で、誰もがチャンスや希望を手にすることができる社会をいかに作れるか。

子どもたちが、学ぶことで、自分だけでなく、他人・社会、国境を越えて目くばせが出来るまま大人になれば、仮に貿易の仕事をする場合にも環境インパクトや、相手国の貧困を助長する可能性などのイマジネーションを持てるようになるのではないかと、九里さんはお話されていました。

持続可能な社会を作るためには、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」も、日本が世界の中で対策が遅れている目標の一つ。

九里さんが教鞭を執る相模女子大のワークショップでは、日本がジェンダー平等で遅れていることに学生たちが愕然としたり、親から発言に関しての問題に気が付くことも。

学生たちは親からの当たり前のように「女の子はこうしなさい」とずっと言われていましたが、学ぶことで、違和感を感じるようになってきています。

就活でもSDGsの社会側面を勉強することで、学生は、女性が働きやすい、活躍しやすい、女性が働いたら伸びる会社などを調べ、就職先を自分で見極めることができるのではないかとおっしゃっていました。

最終日の明日は「経済」に迫ります!

☆子どもの本の小峰書店

「みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs」全3巻

☆みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs「社会」

☆相模女子大学 九里 徳泰

☆「あなたのサステナブルなこと」も番組に教えてください!

番組への感想もお待ちしています。