子どもたちが学ぶSDGsの教科書!相模女子大学 教授 九里徳泰さん②

今週は、地球規模でのSDGsについて

茅ヶ崎在住 冒険家で、サステナビリティ・マネジメントを専門とされている

相模女子大学 教授の九里徳泰さんに伺っています。

持続可能な社会の作り手の育成を目標に、小学校は2020年度から新しい学習指導要領としてSDGsに関する内容が扱われています。

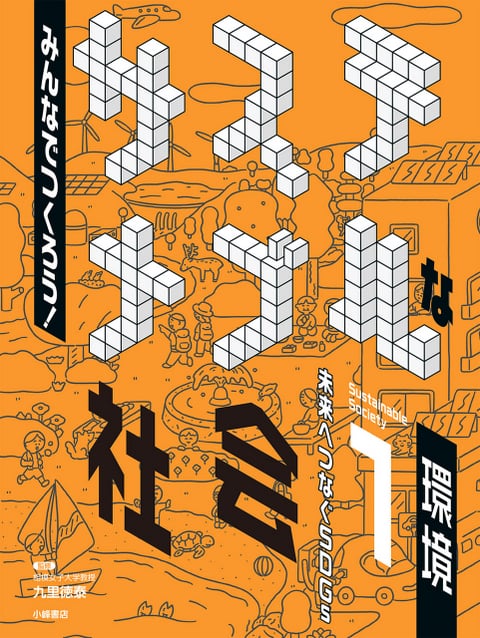

九里さんが監修を務めた「みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs」全3巻(小峰書店)は、そんな小学校でのSDGsの授業で使用されています。

みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs「環境」(小峰書店)

みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs「環境」(小峰書店)今日は、1冊目の「環境」について伺いました。

環境はすべての土台と九里さん。

私たちが暮らしていくために、一番重要なものは気候そのもの。

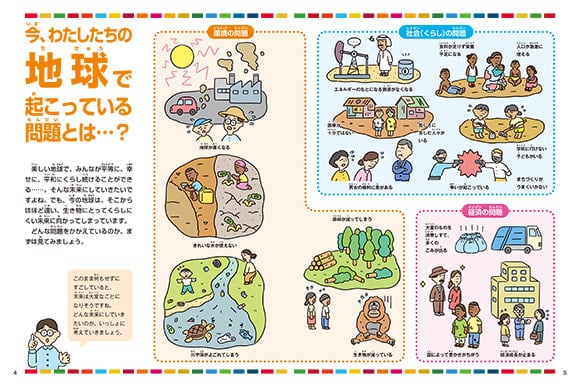

現在の雷雨や猛暑は、10年20年先には気候変動が原因だとわかるのではないかと言われいますが、もう一つ、大切なのは、生物多様性。日本は、世界に比べて、サンゴなど生物多様性の損失が早く、この「環境」では、気候変動と生態系が主な問題となっています。

現在の雷雨や猛暑は、10年20年先には気候変動が原因だとわかるのではないかと言われいますが、もう一つ、大切なのは、生物多様性。日本は、世界に比べて、サンゴなど生物多様性の損失が早く、この「環境」では、気候変動と生態系が主な問題となっています。

教科書では、気候の様々な問題として海水面が上がるなどの例が挙げら、2021年にまとめられたIPCC「気候変動に関する政府間パネル」の報告書から、にある、地球温暖化の原因が人間の活動によるものと断定できると紹介しています。

「みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs」(小峰書店)

そんな気候変動には2つ解決策があります。

1つが、「世界の国々が協力する」

科学的に環境問題を止める方法が分かっているのに、実行できないのがここ20数年の現状。

方法よりも国際的な協力が重要で、国連では中国やインドにCO2排出をなくすと約束させ、今協力ができる状態に変化しつつあります。

もう1つは、「自然エネルギーの利用を増やす」

日本が一番できていなかったのがこの策です。

九里さんは、ソーラーパネル、ヒートポンプ、熱交換器を備えたカーボンゼロの家を建てて、発電データを5年間毎日計測。エネルギー自給が無理なくできることを証明し、学会でも驚かれたとか。

電気自動車の入った生活は賛否はあるものの、九里さんのお宅では年間3000キロ走って使った電力が家庭で使う総電力の1/8程度。お湯と冷蔵庫が電力を使っていることがわかったそうです。

エネルギーを自給するためには、多少お金はかかりますが、ローンに組み込むと額はそんなに増えないのでやっていってほしいが、大人はやってくれないと九里さん。

授業に取り入れられるようになったことで、子どもから「なぜ自然エネルギーが普及していないのか」と訊かれる時代になっていくかもしれません。

今日からできることとして、追い焚きを減らそうなどヒントも掲載されています。

明日は2冊目の「社会」について伺います!

☆子どもの本の小峰書店

「みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs」全3巻

☆みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs「環境」

☆相模女子大学 九里 徳泰

☆「あなたのサステナブルなこと」も番組に教えてください!

番組への感想もお待ちしています。