子どもたちが学ぶSDGsの教科書!相模女子大学 教授 九里徳泰さん①

今週は、地球規模でのSDGsについて

茅ヶ崎在住 冒険家で、サステナビリティ・マネジメントを専門とされている

相模女子大学 教授の九里徳泰さんに伺っています。

九里さんが監修されたSDGsの学校用教材の本「みんなでつくろう!サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs」(小峰書店)は3巻セットの参考書。

持続可能な社会作りに関する授業の際に、参考になるような書籍をと作成されています。対象は小学生ですが、実は大学で使用する参考書「基礎から学ぶ環境学」と内容は変わらず大人もカバーできるという充実したもの。

3つのテーマ「環境」、「社会」、「経済」と、トリプルボトムラインに沿って3冊に分けてあります。

企業活動では毎年損益計算書(=ボトムライン)が作成されますが、環境、社会に関する決算もなければ、その結果が分からなくなってしまいます。

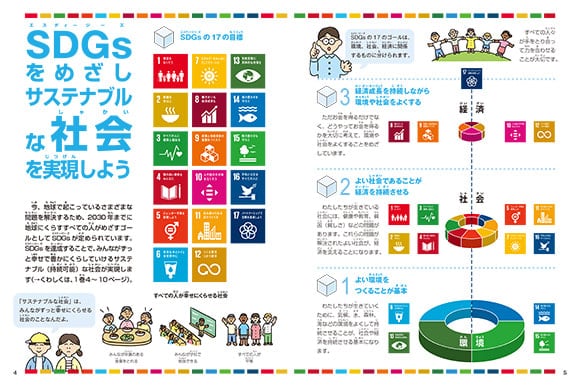

環境が未来永続子孫に渡していける、社会も安定している、アップダウンしながらでも生活が壊れない経済体制。その3つが重なる中心にサステナビリティがあるという考えが、現在の世界の定番・潮流です。

持続可能な社会を作るには、各国、各地域の特性に合わせたサステナビリティが必要で、その大元がトリプルボトムラインに繋がります。

「みんなでつくろう!サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs」(小峰書店)

研究を始めた25年前には、まさか小学生に教えられるとは思っていなかったと九里さん。数年前から子どもたちがSDGsを勉強し始めるようになり、その子たちにトリプルボトムラインを学ぶことで、サステナビリティの根底を知っていることに。

今、学んでいる子どもたちの90%は、将来会社で働きます。仕事をするうえで、まず環境への影響を考えつつ、社会への視点も入り、最後に利益を上げるためにどうしたらいいのかと、行動できる人が増えることで、社会がよくなっていきます。

今、持続可能的でないのは環境や社会を飛ばして次に行ってしまうから。小学生の時からその根っこの部分を育てていくのが大切です。

一番土台になるのが環境。公教育の中で環境はどういうものか、九里さんが伝えているのは「強いけどもろい、もろいけど強い」ということ。環境を守る基礎の部分をしっかり理解した上で、どう社会を創り、経済を回していくかという、三段階のピラミッドのような構造になっています。

明日からは「みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs」を1冊ずつ紐解いていきます。

☆子どもの本の小峰書店

「みんなでつくろう! サステナブルな社会 未来へつなぐSDGs」全3巻

☆相模女子大学 九里 徳泰

☆「あなたのサステナブルなこと」も番組に教えてください!

番組への感想もお待ちしています。