萩谷康一さんの初めてのラジオ フルートレッスン

今週は、「カデンツァ」(伊: cadenza, 独: Kadenz) について。

クヴァンツ (Quantz)の著書、「フルート奏法試論 」に基づき、「カデンツァ」の良い例、悪い例も吹き比べていただきました。

さらにブログでは、萩谷康一さんがドイツのシュトゥットガルト音楽大学に留学していたとき、課題に出された「カデンツァ」の宿題のエピソードもご紹介!

= = =

シュトゥットガルト音楽大学

(独)Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

(英)State University of Music and Performing Arts Stuttgart

萩谷康一さんは、クラウス・ショッホウ教授のクラスで、同教授とオーレル・ニコレ教授(Aurèle Nicolet)によるフルートソロ・アンサンブル・オーケストラ奏法の過程を終了されました。

= =

🪈カデンツァ(伊: cadenza, 独: Kadenz)とは?:

声楽のアリアや協奏曲のそれぞれの楽章の終わり近くに、その曲の作曲者ではなく、演奏者自身がソロで自由に拍子にとらわれずに、即興的に名人芸を披露する部分です。

1710年~1716年にイタリアで流行し、イタリア趣味を愛好するドイツやその他の国に普及しましたが、フランスではこれを取り入れませんでした。

= =

🪈カデンツァの目的:

楽曲の最後に今一度、不意に聴衆を驚かせるとか、華やかな印象で格好よく終わるというようなさらに特別な印象を心に刻みつけるというような効果を狙ったものです。

= =

🪈 Quantz による「カデンツァ」を作るときの注意点:

・一曲(一楽章)に一つでよく、何度もつけない。

・印象の悪いものをつけるくらいならば、いっそのことつけない方が良い。

・楽曲の主要な情緒から流れ出し、楽曲の中の最も心地よいフレーズを短く反復したり、模倣した部分を含む。(*模倣は2回まで)

・きちんとした拍子はあってはならない。

・声楽や管楽器のカデンツァは、一息で演奏。

・楽しくて速い曲には必要がない。

・ゆっくりした曲や真面目な速い曲のみ、つけることが望ましい。

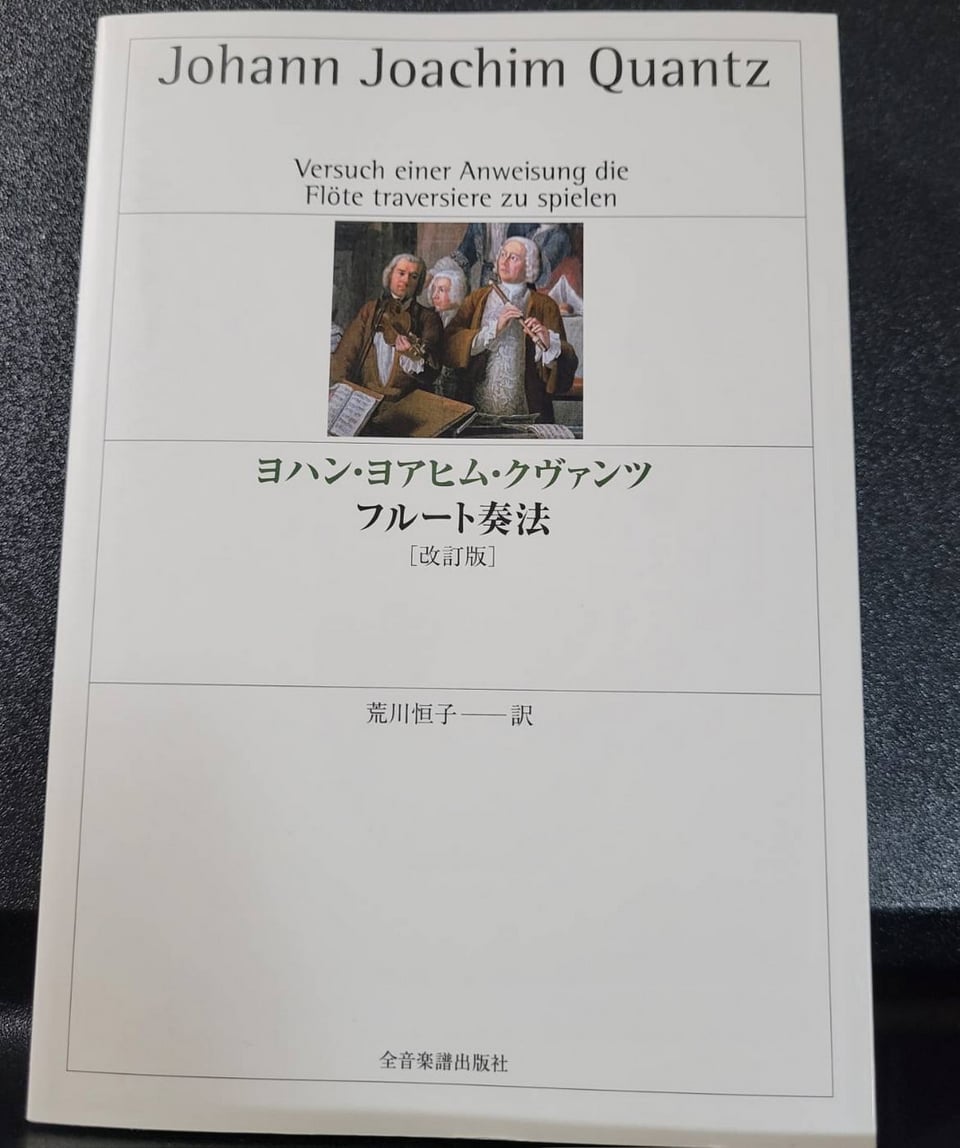

写真:

クヴァンツ、ヨハン・ヨアヒム/Quantz, Johann Joachim

VERSUCH EINER ANWEISUNG DIE FLOTE TRAVERSIERE ZU SPIELEN

フルート奏法「改訂版」(訳:荒川恒子)

ヨハン・ヨアヒム・クヴァンツ(1697-1773)は18世紀における、最も偉大で革新的なフルート奏者であり、作曲家でした。彼はアマチュア・フルート奏者であったプロイセンの大王フリードリヒ2世の教師でもあり、宮廷コンサートはクヴァンツのフルート協奏曲の主要な演奏会場でもあったのです。王はクヴァンツがフルート作品を書くたびに特別の謝礼金を払うなど彼を厚遇。クヴァンツもそれに応えるために素晴らしい作品を何曲も書いたのです。また1752年には「フルート奏法試論」を著述、こちらは現代でも読み継がれるほどの名著であり、当時のスタイルを知るうえでも格好の資料となっています。

= = =

萩谷康一さんがオーレル・ニコレ教授から出された📚宿題エピソード:

課題:「モーツァルトのヴァイオリン協奏曲のカデンツァを自作すること!」

↓

① モーツァルトのカデンツァだけを集めている出版本を参考に、なんとか格好よくなるように四苦八苦して考えた。

② レッスン当日、クラウス・ショッホウ教授から不意に直前指導を受け、自分としては手応えのあったカデンツァをかなり短く削られてしまった…

③ これでよかったのだろうか…とガックリしながら、短くなってしまった「カデンツァ」をオーレル・ニコレ教授の前で発表した。

④ なんと結果は、可もなく不可もなし。

⬇️

萩谷康一さんの現在の気持ちは…

「あのとき、まだ勉強中の学生だったのですから、自分で作った「カデンツァ」をそのまま吹けばよかったかなぁ…と後悔。

カデンツァは、人の好みやセンスによるものですから、正解はないのです。せっかく二人の先生から学ぶ機会を得ていたのに、残念なことをしました。私の力作は、どんなコメントをいただけたんだろう!」

= = =

番組へのメッセージ、リクエスト、フルートのご質問などもお待ちしております!

↓

写真: 萩谷康一さん、吉川由利子さん